2025年5月アーカイブ

「習志野 その今と昔」(平成16年改訂の横書き版)の改定が予定されているようです。エピソードとしては、昭和の後半から平成時代の情報が加わるのではないでしょうか。(ならしの朝日記事より)

7月には、習志野市史編纂作業を通して見えてきたことについての「講演」が開催予定されています。(市広報4月15日号 「公民館学級講座」参照)当冊子の編集経緯を調べてみると、当初、「ならしの風土記」(市広報)→「わたしたちの郷土 習志野」版(社会科教科書副読本)が→平成2年に市史編纂作業の進展に伴い改訂され、「習志野 その今と昔」(縦書き)が刊行され、

さらに、平成16年には「習志野市史 民俗」編の刊行により、横書きに改訂されています。

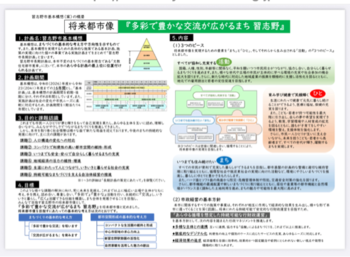

今回は、史実解説の史料のチェックや、市制施行後の昭和時代の後半から平成時代のエピソード情報、行政のまちづくり路線を展望し、文教住宅都市を標榜した昭和時代が総括、評価等が加味された「令和版」として改訂されるのでしょうね。!

習志野 その今と昔 習志野市教育委員会発行

『新版 習志野−その今と昔』は、習志野市の歴史を、わかりやすい文章と写真・図表を用いてまとめた読み物です。

市立図書館全館でご覧いただけます。

また、習志野市庁舎2階の社会教育課窓口で販売しています(1部1,000円)(市HPより)

(経過)

習志野教育百年史 編集 将司 正之輔(元教育長) 習志野市教育研究所発行

習志野市史編纂の前に習志野市教育研究所(当時所長三上文一)において4か年計画にて習志野教育百年史の編集企画が計画されておりました。

第1年次昭和47年度)明治時代の教育、

第2年次(48年度)大正時代の教育、

第3年次(昭和49年度)昭和時代の教育、第4年次、採集資料、原稿の整理、編集、刊行、でした。

文教住宅都市建設へのまちづくりの基盤をなす教育の3方針、「家庭教育、学校教育、社会教育樹立」の礎が語られています。

(まとめ・メモ)

習志野市の市史編纂は、長い時間をかけて発展してきた重要な事業です。

1. 市史編纂の始まり

習志野市の歴史を記録し、市民に伝える取り組みは、昭和50年代から本格的に始まりました。

市民の多くが戦後の転入者であることを踏まえ、地域の過去を知る機会を提供することが求められていました。

昭和51年には市史編纂のための資料収集が開始され、昭和55年には教育委員会内に市史編さん係が設置されました。

2. 「わたしたちの郷土 習志野」(昭和54年)の刊行

1979年(昭和54年)、市民に郷土の歴史を理解してもらうために『わたしたちの郷土

習志野』が発刊されました。

この冊子は、戦後の都市発展や住民構造の変化を背景に、習志野市の歴史をわかりやすくまとめたもので、市民の郷土理解を深めることを目的としていました。

3. 「習志野市史」編纂事業(平成2年~平成7年)

昭和57年度から市史編さん委員会と編集委員会が組織され、市内外の史料収集が積極的に行われました。

平成2年(1990年)から平成7年(1995年)にかけて、市の歴史をより体系的に記録するための「習志野市史」編纂事業が推進されました。

この期間中に、歴史資料の収集・整理・調査が行われ、古文書講座や市史研究会の活動を通じて市民との交流が深められました。

4. 「習志野 その今と昔」(平成2年版)への継承

平成2年には、『わたしたちの郷土 習志野』の内容を発展させた『習志野 その今と昔』が刊行されました。

この書籍は、市民が郷土の歴史に親しみを持てるように、より詳細な歴史資料とともにまとめられています。戦後の急速な都市化の背景や、地域の成り立ちを多角的に描き、市民の歴史的理解をさらに深めることを目的としています。

5. 「習志野市史」の刊行とその後

平成7年には『習志野市史 通史編』が刊行され、市の歴史を年代順に詳しく記述しました。

これにより、市史編纂事業は一応の完結を迎えましたが、その後も市民の関心を高めるために『習志野

その今と昔』の改訂版が発行されるなど、継続的な取り組みが続いています。

このように、習志野市の市史編纂は昭和から平成にかけて段階的に進められ、地域の歴史を広く市民に伝えるための重要な取り組みとして発展してきました。

市民の協力と関心を集めながら、郷土史研究の機運を高めてきたのです。

習志野市史 通史編 目次

習志野史.pdf