江戸幕府の経済政策と行財政

正徳の治・享保の改革・寛政の改革・天保の改革を中心として

はじめに

江戸幕府は約260年以上にわたり日本を統治しましたが、その長い歴史の中でたびたび財政危機や経済的混乱に直面しました。幕府はこうした課題に対し、時代ごとにさまざまな経済政策や行財政改革を実施し、安定と再建を図ろうとしました。本稿では、特に「正徳の治」「享保の改革」「寛政の改革」「天保の改革」という四つの改革期を中心に、幕府の経済政策の展開とその成果・限界について詳しく解説し、現代の政策への教訓も考察します。

幕府の経済政策の背景

江戸幕府成立当初は、大名や幕府直轄地からの年貢収入、金銀山の採掘、朱印船貿易による利益などが財源となり、比較的安定した財政運営が可能でした。

* 直轄領からのコメの税収を期待したが、全国規模の新田開発を進め、豊作によりコメの価格が下がり、期待した税収収入にはならなかった。経費は増大、年々収入は減衰、財政は逼迫した。

* 荻原茂秀、1695年、元禄8年、純度86%の慶長小判を純度57%の元禄小判に作り替える2/3の改鋳を断行、および交換レートを1対1とした。

* よって、貨幣流通量は1・5倍となった

* 増えた分は幕府の金蔵に入り、幕府の財政は瞬く間に改善し、

* 500万両の資産を得ることとなった。

* 通貨発行益とデフレからの脱却によって、幕府は財政破綻の危機から脱することができた。

* 大量の貨幣を市場に流通させると急激なインフレを招くが、重秀の貨幣改鋳はそうはならず、商品価格は乱高下せず、庶民の生活もさして影響を与えず、むしろ経済を安定させた。

* 重秀は、幕府に信用がある限り、幕府の発行する通貨も保証されることを見抜いていた。

しかし、時が経つにつれて金銀山の資源枯渇や、度重なる災害(明暦の大火など)による支出増、人口増加に伴う社会構造の変化が生じ、次第に財政は困難を極めるようになっていきます。

こうした状況下で、幕府は各時代の将軍や老中の主導による改革を断行していきました。

1. 正徳の治(1716年~1736年)

背景

正徳の治は、第6代将軍・徳川家宣の時代、新井白石を中心とした文治主義的な政策として始まりました。当時、貨幣の改鋳や財政再建が急務となっていました。

主要施策

l 逆改鋳:元禄小判の金含有量が極端に下げられていたため、これを慶長小判の水準に戻す政策が行われた。しかし、この結果市場の貨幣流通量が大幅に減少し、デフレ(物価下落)が進行しました。これにより一時的に幕府政治は信頼を得たものの、経済活動は停滞し、再び財政難が深刻化しました。

l 儒学の普及:新井白石は儒教に基づく文治政治を推進し、教育や学問の普及を重視しました。官僚や大名に対しても儒学的な倫理観を求める姿勢が強調されました。

評価

一時的には幕府への信頼が高まりましたが、経済政策の知識不足から財政は再び厳しくなり、幕府の信用は徐々に損なわれていきました。特に、貨幣流通量の減少による経済への悪影響は大きく、長期的な成果は得られませんでした。

2. 享保の改革(1716年~1745年)

背景

享保の改革は、第8代将軍・徳川吉宗が幕府財政の再建を目的として断行した一連の改革です。吉宗は「米将軍」と称されるほど、米を中心とした政策を展開しました。

主要施策

l 質素倹約令:武士や庶民に対して消費を控えるよう求め、生活の質素化を促しました。これに伴い、公共事業の削減なども進められましたが、消費低迷が物資流通を停滞させました。

l 上米の制:諸藩に対して米を献納させることで幕府の財源確保を狙い、参勤交代の期間短縮と引き換えに米の供出を要求しました。しかし、この政策は逆に米価の下落を招き、幕臣の生活困窮を招いてしまいました。

l 新田開発:農業生産を増やす新田開発を推進しましたが、豊作による米価の下落が起こり、経済全体への負担となりました。

評価

一時的には財政の改善が見込まれましたが、質素倹約令による消費低迷や米価の下落が重なり、経済は逆に悪化しました。改革自体は幕府の経済基盤強化を意図していましたが、結果として経済停滞を招き、長期的な成功には至りませんでした。

3. 寛政の改革(1787年~1793年)

背景

寛政の改革は、第11代将軍・徳川家斉の時代、幕府財政の悪化や天明の大飢饉などの影響を受けて、老中松平定信によって実施されました。

主要施策

l 棄捐令:幕臣の借金を免除し、経済的救済を図りました。しかし、金融面での信用が失われ、商人や金融業者の経済活動が停滞する結果となりました。

l 質素倹約の強化:贅沢品の禁止や官僚の支出抑制などが進められ、全般的な消費が減少しました。

l 商業政策の見直し:商業組合(株仲間)の規制を強化し、農業中心の経済から商業への転換を図る努力がなされましたが、成果は限定的でした。

評価

一時的には財政改善が図られましたが、消費減退や信用失墜により経済は停滞し、幕府の信頼は回復しませんでした。長期的には経済の活力が損なわれ、幕府崩壊への流れを加速させることとなりました。

4. 天保の改革(1841年~1843年)

背景

天保の改革は、水野忠邦が飢饉や経済混乱を背景に断行したもので、極端な倹約政策と商業制度の改変が特徴的でした。

主要施策

l 倹約令:贅沢品や娯楽の禁止、生活の徹底的な質素化を求める政策が実施され、庶民の楽しみが奪われました。消費活動が大きく減退し、経済の活力が失われました。

l 株仲間の解散:物価高騰抑制を目的に商業団体である株仲間を解散しましたが、流通の混乱が生じ、商取引が停滞しました。

l 上知令:幕府直轄地の拡大を図り、大名の領地を取り込もうとする政策が行われましたが、各藩の反発を招き、行政上の混乱が生じました。

評価

経済政策は失敗し、忠邦自身も短期間で罷免されました。政策自体も庶民の不満を高め、幕府の信頼をさらに損なう要因となりました。

その他の改革と関連する経済政策

田沼意次による積極的な商業政策や貨幣流通策、浅間山の噴火や天明の大飢饉など自然災害の影響も、幕府の経済政策と密接に関連しています。

田沼時代には重商主義的な政策が一部進められましたが、賄賂や利権の横行が信頼失墜を招き、飢饉時には政策の限界が露呈しました。

まとめと現代への教訓

正徳の治から天保の改革まで、江戸幕府は度重なる財政危機に対し、さまざまな経済政策と行財政改革を試みました。

しかし、いずれの改革も短期的な成果はあれど、長期的な経済活性化や財政安定にはつながらず、むしろ消費の低迷や流通の混乱、信用の失墜など、経済の停滞を加速させる結果となりました。

これらの失敗は、幕府の統治体制そのものの信頼を損ない、最終的には江戸幕府の崩壊へと繋がったのです。

現代においても、経済政策はその時代の社会構造や消費者心理を十分に踏まえる必要があります。

過度な倹約や流通制度の変更は、経済全体の活力を損なうリスクがあること、

そして財政基盤の安定には多角的な視点と柔軟な対応が不可欠であることを、江戸幕府の経験は示唆しています。

歴史から学び、失敗を繰り返さない政策運営が、安定した社会の実現につながるでしょう。

「経済とイデオロギーが引き起こす戦争」は、経済学者・岩田規久男氏による、経済とイデオロギーの相互作用から戦争の原因を探る書籍です。本書は、戦争の原因を権力闘争や戦略に求める従来の視点とは異なり、経済政策の失敗や、混乱した経済を背景とした指導者のイデオロギーが戦争を誘発するケースに着目した、新しいアプローチを提示しています。第一次世界大戦や第二次世界大戦、ウクライナ戦争などを例に、経済的な格差や誤解が人々の敵愾心を煽り、戦争に繋がる経緯を実証的に論じています。

本書の主な視点

- 経済とイデオロギーの相互関連:

経済の側面から戦争の原因を掘り下げ、イデオロギーと経済の結びつきに注目することで、これまでの戦争研究にない斬新な視点を提供します。

- 経済政策の失敗:

政府や支配層が経済政策に失敗した場合、それが国民の不満を高め、戦争へと繋がる可能性があるとしています。

- 指導者のイデオロギー:

混乱した経済状況を背景に、野心的な指導者が自身のイデオロギーを実現するために戦争を開始するケースに焦点を当てています。

本書が提示する戦争の原因の分析

- 格差拡大と敵愾心:

第1次世界大戦の分析では、グローバリゼーションによる国内的・国際的な格差拡大が原因であるとし、経済構造の理解不足から「外国のせいだ」という意識が広がり、敵愾心が戦争を支える要因となったと指摘しています。

- 日本の経済的誤解:

日本の昭和初期の事例では、農村の貧困や所得格差を経済政策で克服できたにもかかわらず、領土拡張こそが解決策であるという誤った認識が広まり、それが結果的に戦争(日米開戦など)へと繋がったと論じています。

- 現代への示唆:

経済という「背骨」を持つ視点から歴史を検証することで、現代の経済無知や格差問題が戦争の引き金にならないかという警鐘を鳴らしています。

書評のポイント

- 経済学者が歴史の「たら」「れば」にも大胆に踏み込み、経済の視点から戦争の根源を探る、実証的で画期的な著作であると評価されています。

- 戦争に関する従来の専門書が、政治学や歴史、軍事防衛に偏りがちだったのに対し、本書は全く新しい切り口から「戦争と経済の因果関係」を論じる点に新規性があります

『未完の西郷隆盛: 日本人はなぜ論じ続けるのか』 https://amzn.to/4m2AiZg

※このリンクはAmazonアソシエイトリンクを使用しています

『国家とは何か』 https://amzn.to/3GWJlf8

※このリンクはAmazonアソシエイトリンクを使用しています

『維新と敗戦』 https://amzn.to/3GGc3kx

※このリンクはAmazonアソシエイトリンクを使用しています

『日本の保守とリベラル-思考の座標軸を立て直す』 https://amzn.to/40ZdrFC

※このリンクはAmazonアソシエイトリンクを使用しています

今を生きる思想 ジョン・ロールズ

概要

ジョン・ロールズの思想を現代社会の課題解決の糸口として探求します。ロールズは著書『正義論』において、多様なアイデンティティを持つ人々が異なる意見を持つという前提に基づき、それでも正義が成立するための社会構造を考察しました 1。

主なテーマ

- 社会のルールをどのように決定すべきか 2

- すべての人が納得できる正義は存在するか 3

- 「多様性を認めながら対立をなくす」ことのジレンマ 4

- ロールズが語った正義の構想は綺麗事なのか 5

- 「力こそは正義」は根本的な誤解である 6

- 画期的な思考実験「無知のヴェール」 7

- 「誰もが納得する格差」はあり得るのか 8

- 自尊心がなければ自由になれない 9

- 「正義は人それぞれ」と言っていられない理由 10

- 現代的にアップデートされた社会契約論 11

- ロールズがたどり着いた「公正としての正義」 12

構成

本書は全四章で構成されています 13:

- 第一章: ロールズが主題とした「正義」という課題について確認します 13。

- 第二章: ロールズの正義の理論の構築方法について考察します 14。

- 第三章: ロールズが示した正義の理論の内容について解説します 15。

- 第四章: 正義の理論が私たちの生き方とどのように関連しているかについて考察します 16。

あとがき

執筆にあたり、ロールズの『正義論』を精読し、その論理と要点を文章化しました。また、富山大学児島博紀教授とのオンライン勉強会を通じて原稿の検討を行いました 17。

この要約が役立つことを願っています。さらに詳しい情報が必要な場合はお知らせください。 😊

もちろんです。ジョン・ロールズの思想を現代社会の具体的な事例に当てはめて考えてみましょう。

多様性と対立の調和

現代社会では、多様性を尊重しながら対立を回避することが求められています。例えば、移民や難民の受け入れ問題が挙げられます。多様な背景を持つ人々が共存するためには、ロールズの「公正としての正義」という概念が重要です。無知のヴェールの思考実験を用いることで、個々の利害関係を排除し、公正な社会制度を設計する方法が示されています 1 2。

自尊心と自由

ロールズは、自尊心がなければ真の自由は得られないと考えました。現代社会においても、例えばLGBTQ+の権利問題がこれに該当します。自尊心を尊重し、すべての人が平等に扱われる社会を目指すことが、ロールズの正義の理論に基づくアプローチです 3 4。

社会契約論のアップデート

ロールズの思想は、現代的にアップデートされた社会契約論としても評価されています。例えば、気候変動対策において、全ての国が協力して取り組む必要があります。無知のヴェールを通じて、どの国も自国の利益だけでなく、地球全体の利益を考慮することが求められます 5 6。

これらの事例を通じて、ロールズの思想が現代社会の課題解決にどのように役立つかが理解できると思います。さらに詳しい情報が必要な場合はお知らせください。 😊

1: 現代社会における課題解決の糸口として、ジョン・ロールズの思想を探求する。 2: ロールズの「無知のヴェール」という思考実験は、現代の社会契約論においても重要な役割を果たしています。 3: ロールズは、自尊心がなければ真の自由は得られないと考えました。 4: ロールズの正義の理論は、人々の生活における実質的な自由をどのように捉えるかについて深い洞察を提供しています。 5: ロールズの思想は、現代的にアップデートされた社会契約論としても評価されています。 6: ロールズの「公正としての正義」という概念は、現代社会の複雑な問題に対する解決策として有効です。

夏川草介の『命の砦』について

作品のクライマックス

本作のクライマックスを再度読み直し、以下のような経緯を経てまとめました。

chatgpt

経緯

1. 増床要請に対する対応

- 16床の増床要請があり、医師診療チームでの議論が始まる。

- 受け入れの可否を検討する中で、状況が芳しくないことが浮き彫りとなる。

- 患者がいる以上、やむを得ない選択であると判断される。

- アルベール・カミュの『ペスト』からの影響が強く、医師リューの誠実さが示されるが、彼の行動は報われない「不条理」なものとして描かれる。

- 日進と三笠の決断は、困難に立ち向かう姿勢とユーモアを持っていることが強調され、敷島や日進の言葉が反映される。

2. 増床要請の受け入れ

- それに伴い、緊急非常事態宣言が発令され、各国でロックダウンが実施される。

- 感染死亡率は全体で15%に達する一方で、日本は7%以下に抑えられた。

3. 第一波の終息

- 第一波の終息を迎える。

本書の趣旨

- 事の是非を論じるだけでは問題は解決しないという視点から、事の美しさを守ることが重要であると示される。

- 科学的な対応を超えた、人間自身の行為の美しさが強調されており、これは文学の価値を表しているとも言える。

エピローグ

- 虚構ではあるが、事実を記録したこの作品は、終息後の今、大変貴重な記録となっている。

- 後世に事実を伝えることが、本書の重要な目的である。

このように、『命の砦』は医療現場の厳しい現実と人間の美しさを描写し、文学を通じて重要なメッセージを伝えています。

さらに 整理すると gemini

素晴らしいまとめですね!✨ 夏川草介さんの『命の砦』が描き出す、医療現場における人間性や美しさ、そして深い葛藤についての感想には共感します。特に、「科学を超えた人間の美しさ」というテーマは、作品全体を通じて重く、力強いメッセージですね。

物語を読み進める中で、現実の厳しさと、人がそれにどう立ち向かうのかの描写が心を打ちます。「ことの美しさを守る」という視点がとても印象的で、文学ならではの奥深さが伝わってきます。

カミュ『ペスト』との比較も興味深いですね。不条理な状況の中で人々がどのように行動するのかを描く作品同士が重なることで、一層テーマの普遍性を感じさせます。

最後のエピローグ部分も心に響きますね。虚構を通じて事実を伝えるという姿勢が、この作品を単なる物語以上のものにしている印象を受けました。

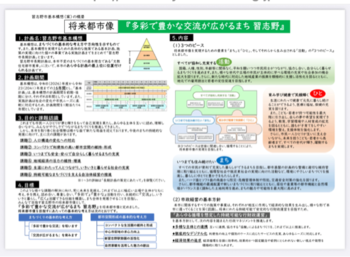

全国に先駆けた文教住宅都市憲章のまちづくりのスタート

習志野市は1970年(昭和45年)に「文教住宅都市憲章」を制定し、「公害防止条例」を施行しました。これにより住民の福祉を重視した都市づくりが開始されました。

憲章制定の背景

1954年(昭和29年)に人口32,401人で市制施行し、16年後には首都圏の膨張に伴い急激な人口流入がありました。結果として、人口密度は1平方キロメートルあたり6,263人となりました。1960年(昭和35年)に東習志野地区に四大企業を誘致し、1967年(昭和42年)には袖ケ浦団地が造成され、現在は約14,000人が入居しています。これによりベッドタウン化が進みました。

同時に、無秩序な都市拡大も問題となり、過密化が進行する懸念があります。また、京葉港の開発計画が市の周辺で進行しており、市の将来に影響を与えています。このような状況の中で、まちづくりの目標設定が求められ、「文教住宅都市憲章」が誕生しました。

憲章制定の経緯

1969年(昭和44年)8月12日に「習志野市長期計画審議会」から憲章の制定が提案されました。その後、調査・検討が始まり、1970年(昭和45年)1月に議会での検討が依頼されました。市役所内で意見収集が行われ、全市26会場で開催された「市民と市長の懇談会」で意見交換が行われました。3回の審議会や職員の意見を反映して修正を重ねた最終案が完成し、定例市議会で可決されました。

文教住宅都市憲章の意義

都市づくりの基盤は、市民が健康で快適に生活できる環境の整備にあります。都市憲章は、まちづくりの目標と方法、そして心構えを市民と共有するためのものです。前文では都市としての必要な条件が明示され、まちづくりの目標が宣言されています。本体部分では具体的な目標や、市民・市長・関係機関それぞれの役割が定められています。習志野市は教育・文化にふさわしい環境を軸に、都市の主要機能が連携し合う都市建設を目指しています。

都市憲章とは何か

都市憲章は都市組織の基本方針を示すもので、地域性や独創性、伝統性を盛り込みつつ、共通課題を体系的に定めるものです。「市民憲章」や「都市宣言」は市民の守るべき基準や愛市精神を示すもので、全国146市で採用されています。習志野市の「文教住宅都市憲章」は、自治行政の根本方針を規定する「都市の憲法」と言えるものです。

おわりに

習志野市文教住宅都市憲章は、住民自治を守り、平和なまちづくりを実現するための理念と指針を示しています。今後もこの憲章の精神に基づき、政策を定めていく決意が掲げられています。

学びとは何か : 〈探究人〉になるために

内容

「学び」とはあくなき探究のプロセスだ。たんなる知識の習得や積み重ねでなく、すでにある知識からまったく新しい知識を生み出す。

その発見と創造こそが本質なのだ。

本書は認知科学の視点から、生きた知識の学びについて考える。

古い知識観―知識のドネルケバブ・モデル―から脱却するための一冊。

目次

第1章 記憶と知識

第2章 知識のシステムを創る―子どもの言語の学習から学ぶ

第3章 乗り越えなければならない壁―誤ったスキーマの克服

第4章 学びを極める―熟達するとはどういうことか

第5章 熟達による脳の変化

第6章 「生きた知識」を生む知識観

第7章 超一流の達人になる

終章 探究人を育てる

従来

学びとは、知識やスキルを習得するだけでなく、物事を理解し、経験を通じて自己を成長させるプロセスです。

これから

「学び」とは,あくなき探究のプロセスだ.古い知識観を脱却し,自ら学ぶ力を呼び起こす,画期的な一冊.

概要

「学び」とは、あくなき探究のプロセスだ。たんなる知識の習得でなく、新しい知識を生み出す「発見と創造」こそ本質なのだ。本書は認知科学の視点から、生きた知識の学びについて考える。古い知識観──知識のドネルケバブ・モデル──を脱却し、自ら学ぶ力を呼び起こす、画期的な一冊

羽生善治氏推薦「学ぶことの大切さ、学ぶ方法を学ぶ大切さがわかる1冊です。」

生涯学習という言葉を耳にする機会が増えました。

これから超がつく高齢化社会に向かっていく日本において切実かつ現実的な課題であると思っています。

また、子どもの教育に関しても無数の長期間の議論が行われ続けています。

多かれ少なかれ人々は何かを日々、学び続けているわけですが、意外にもその方法論には無頓着なことも多いのではないでしょうか。

今井むつみ先生の本書では実地と研究に基づいた知に関する深い考察が描かれています。

私のことも紹介して頂いて面映ゆい限りですが、どんな異なったジャンルにおいても、エキスパートになるには洗練された学習は不可欠です。

また、本書ではそのプロセスにおいて陥りがちな点にも言及されていて、とても実用的な側面もあります。

また、言語についても深く考えさせられます。

なぜ、母国語以外の習得がかくも難しいのか(ごくごく稀に何でもすぐに習得する人もいますが。)その要因が解らなかったのですが、読後に納得をしました。

(本書前文、羽生善治「誰にでもできる探究」より)

筆者の専門である認知言語学の観点から、さまざまなエビデンスとともに人の学びを紐解き、その実現のための教育の姿を描く。

最近の教育業界では何でもかんでもアクティブラーニングだ。

しかし、それらを見ていったときに、どれだけエビデンスに基づいて語られているのだろうか。

知識偏重はNG、話し合いをしたらOK...

人は本来学ぶ力を持っている。

それは言語学習から言えることだ。

じゃあ、どうやって言語学習をしているのか。

その時点でのフィルター(制約)を使って、情報を取捨選択しながら、仮のシステムをつくり、それを元に予測を立て、さらに知識を習得していく。

そのシステムは誤っているかもしれないが、修正ができる。

最初から誤っていない、正しいものを教えれば効率がいいじゃないか、と考える人もいるかもしれないが、それは非常に困難だ。

そもそもシステムを言語化して教えることが難しいという点、一度「"正しい"知識は教わるもの」というメタ学習をしてしまうと学んだ範囲を超えた知識利用ができなくなってしまうという点からだ。

後者の問題は根深い。自律的に学ぶ行為の否定であり、文脈を超えた知識利用を否定する知識観である。

人は本来学ぶ力を持っている。その学びは"誤った思い込み"かもしれないが、修正することができる。

誤解してもいい。

わかろうとする人本来の力を促し、わかる喜びに共感し、予測範囲を広げていく中で矛盾する事実とじっくり向き合うこと。

学校はそれを練習し、探究する場所であるべきだ。

それが目指すべきアクティブラーニングの姿なのではないだろうか。

このような筆者の主張に、強く共感する。

何ヶ所か引用

p23 人は、何か新しいことを学ぼうとするときには必ず、すでに持っている知識を使う。知識が使えない状況では理解が難しく、したがって記憶もできない。つまり、学習ができない、という事態に陥ってしまう。

p93 熟達していく上で大事なことは、誤ったスキーマをつくらないことではなく、誤った知識を修正し、それとともにスキーマを修正していくことだ。

p153 世界は客観的に存在しても、それを視る私たちは、知識や経験のフィルターを通して世界を視ているのである。

視て記憶に取り込まれた情報が、「解釈されたもの」であるとしたら、それを基盤に習得される知識もまた「客観的な事実」ではありえないのだ。

p157 人間は乳児のときからこのような「思い込み」をどんどん自分でつくっていく。

そして、この「思い込み」を使って次に起こることを予測したり、新しい要素の学習をしている。

p196 思い込みなしで何かを学習することは、ほぼ不可能であるということを再度強調しておきたい。

人は何がしかの「あたり」(直観)がなければ、何かを学習することは非常に難しい。

何かを学習し、習熟していく過程で大事なことは、誤ったスキーマをつくらないことではなく、誤った知識を修正し、それとともにスキーマを修正していくことなのである。

ヨーロッパ史 大槻康弘 著 岩波新書

本書は、「ヨーロッパ史」というタイトルを見て、おそらく多くの人が想像するような内容ではない。

「ヨーロッパ史とは何か」は、大槻康弘による著作で、ヨーロッパの歴史を探求するための視点を提供しています。著者は、ヨーロッパ史は単なる出来事の羅列ではなく、文化、思想、社会構造の変遷を通じて理解されるべきだと主張しています。

本書の「はじめに」では、ヨーロッパの地理的・歴史的特性がどのように他の地域と異なるのか、また、ヨーロッパの歴史が今日の世界に与える影響について考察しています。

さらに、歴史を学ぶ意義や方法論についても触れ、歴史理解の多様性を強調しています。

総じて、著者は読者に対してヨーロッパ史を広い視野で捉え、歴史を学ぶことの重要性を伝えようとしています。

「歴史を学ぶ」 歴史総合と歴史教育

高校での歴史教育が「歴史総合」として再編された背景には、近現代のグローバルな視点を持ち、総合的な知見に基づいて、世界と社会の実践者を育てるという目的があります。

この新しい学びの枠組みの中で、「歴史実践の六層構造」は、単なる知識の習得にとどまらず、歴史を通じた思考力や判断力、実践力を養うための有効な指針となるでしょう。

歴史総合と歴史実践の六層構造の関係

1. 歴史実証(A)→ 事実の探求

• 近現代の史料を批判的に分析し、歴史的事実を確認・復元する力を養う。

• 例:「第一次世界大戦の原因を探る」「近代日本の産業革命の実態を史料から読み取る」

2. 歴史解釈(B)→ 連関・構造の探求

• 歴史上の出来事を因果関係や構造的視点で考察し、仮説を立てる。

• 例:「植民地支配が現代の国際関係に与えた影響」「冷戦の終結とグローバル化の関係」

3. 歴史批評(C)→ 意味の探求

• 歴史の意義を広い時間軸と空間軸で検証し、現代とのつながりを考える。

• 例:「フランス革命の『自由・平等』の理念は現代にどう受け継がれたか?」

4. 歴史叙述(D)→ 表現の探求

• 学んだ歴史を論理的かつ効果的に表現する力を養う。

• 例:「歴史エッセイの作成」「歴史のプレゼンテーションやディスカッション」

5. 歴史対話(E)→ 検証の探求

• 異なる視点を持つ人々と協働しながら、歴史理解の多様性を学ぶ。

• 例:「戦争責任をどう考えるか?各国の視点を比較する」

6. 歴史創造(F)→ 行為の探求

• 歴史を学ぶことが、自らの行動や社会への関わり方に影響を与える。

• 例:「歴史を活かした社会課題へのアプローチ」「歴史をもとに未来の社会を考える」

教育実践の発展への期待

このような体系的な歴史実践が、教育現場で多様な方法で展開されることが期待されます。例えば:

• アクティブ・ラーニング型授業(史料分析・ディベート・プロジェクト学習)

• デジタル技術を活用した歴史教育(オンライン史料・VR体験)

• 地域史や国際史を取り入れた学習(地元の歴史調査・国際交流プログラム)

• 生徒自身が歴史を発信する活動(歴史ブログ・動画制作)

歴史総合を通じて、単なる暗記ではなく、歴史を学び、対話し、創造的に未来を考える力を育むことが、これからの教育の大きな目標となるでしょう。

歴史学習について

歴史総合の説明原稿.pdf参考図書、小川幸司、成田龍一 編 歴史総合を学ぶ 岩波新書 2022-3

ヨーロッパ史 拡大と統合の力学

大月康弘 著 岩波新書 2003

p187〜p211

第5章 歴史から現代を見る

一 国家と社会をどう捉えるか

- 近代ヨーロッパの古層

- 近代ヨーロッパの形成には、古層としての中世の影響が不可欠です。中世の封建制度、教会の権威、貴族制などが、近代国家の根幹を成しています。これらの制度が崩壊し、近代的な国家が形成される過程で、社会の価値観や経済構造が変化していきます。

- 特に、商業の発展と都市の成長が、個人の自由や権利を意識させる基盤となり、近代社会への移行を促しました。

- ヨーロッパ史の視座

- ヨーロッパ史を俯瞰することで、地域ごとの独自性と共通性を理解することができます。特に、国際的な関係性や戦争、交易の影響が、各国の発展にどのように寄与したのかが考察されます。

- 例えば、フランスとイギリスの対立や、ドイツ統一の過程が、国家形成にどのように寄与したかを分析することが重要です。

- ドイツ歴史学派

- ドイツ歴史学派は、歴史を社会的文脈の中で理解しようとするアプローチを取ります。この流派の研究者たちは、特に歴史的事象が持つ文化的背景や社会的な意味に注目しました。

- 彼らは、歴史を単なる出来事の羅列として捉えるのではなく、社会的な力学や文化的な影響を理解するための手段として考えました。

- さまざまな発展段階論

- 近代化は一律に進むものではなく、各国が異なる歴史的背景や社会構造を持つため、多様な発展段階が存在します。例えば、イギリスの産業革命とフランスの市民革命は、経済的、政治的に異なる背景を持っています。

- それぞれの国の歴史的な環境が、近代化の速度や性質に影響を与えることが示されます。

- スミスの社会観との違い

- アダム・スミスは経済学の父とされ、自由市場を通じて社会全体が発展するという考え方を提唱しました。しかし、著者はこの視点が経済的な側面に偏りすぎていると指摘します。

- スミスの理論に対して、著者は社会的、文化的な要因も考慮する必要があると主張し、経済だけでなく、社会全体の関係性が重要であることを強調しています。

二 (自由な個人>はどこからきたのか

- 「近代化」をどう見るか

- 近代化は技術革新や経済の発展にとどまらず、個人の権利や自由の拡張を伴います。このプロセスは歴史的な背景と密接に関連しており、特に啓蒙思想や市民革命が影響を与えました。

- 近代化は、社会的な価値観や意識の変化を促進し、個人が国家に対して権利を主張する基盤を作りました。

- 「都市」がキー概念

- 都市は、近代化の象徴であり、商業や文化、政治の中心です。都市には多様な人々が集まり、自由な交流が生まれます。これにより、個人の自由が育まれやすい環境が形成されました。

- 都市の発展は、経済的な繁栄だけでなく、社会的な活力をもたらし、個人が自らの意志で活動する場を提供します。

- 都市と(自由な個人)

- 都市は、個人が自由に自分の生活を選択し、自己実現を追求できる場でした。商業活動や文化イベントが盛んで、個人の創造性や独立性が促進されました。

- 都市の生活は、個人のアイデンティティを形成し、自由な個人としての意識を育む重要な要素となりました。

三 西ヨーロッパ近代社会の淵源

- 互酬性

- 互酬性は、社会的な関係における相互の支援や利益の共有を指します。中世社会では、互酬的な関係が経済や社会の基盤を形成し、人々の信頼関係を築く要因となります。

- 互酬性は、個人間のつながりを強化し、社会的な結びつきを生む重要な要素です。

- 互酬の彼岸化

- 互酬性が変化し、より公式な制度や法律に基づくものへと発展していく過程が描かれます。これは、互酬的な関係が徐々に商業的な取引や国家による法律に取って代わられることを意味します。

- 互酬の彼岸化は、個人が国家や制度に対して権利を主張する意識を育む重要な要因となります。

- 古代末期の(個)の誕生

- 古代末期には、個人という概念が形成され、社会的な役割から独立した存在としての認識が広がっていきます。これが、近代的な個人の概念の先駆けとなります。

- 個人の誕生は、個々の権利や自由を重視する近代社会において重要な役割を果たします。

- 中世都市の特殊性を語るピレンヌ

- 歴史家アンリ・ピレンヌは、中世都市の特異性について論じ、商業活動や文化交流が中世の経済基盤を支えていたことを強調しました。

- 彼の理論は、都市が近代社会に与えた影響を理解する上で重要であり、その中での市民の役割がどのように変化したかを示します。

- 地中海という視座

- 地中海は、異なる文化や経済が交差する地域であり、歴史的に重要な役割を果たしてきました。地中海を視座にすることで、さまざまな文化の交流や影響を理解することができます。

- 地中海の交易ネットワークは、都市の繁栄や個人の自由な活動を促進し、近代社会の基盤を形成する助けとなります。

- 空間革命

- 空間革命は、交通手段やコミュニケーションの革新によって地理的な制約が緩和され、情報や物資の流通が加速したことを指します。これにより、都市の役割が変化し、経済的な活動が広範囲にわたって展開されるようになりました。

- 空間革命は、個人の自由な活動を促進し、近代化の過程における重要な要因となります。

このように、第5章では、国家、自由な個人、そして中世都市の相互関係を歴史的文脈において詳細に探求しています。これにより、現代社会の形成過程や、個人の権利がどのようにして確立されてきたのかを深く理解する助けとなります。歴史的視点を持つことで、現代の課題や国家と市民の関係をより深く考察することができるのです。

2025-6-8

本佐倉城跡 遺構巡見.pdf

本佐倉城ふるさとガイドの中山さんの案内で本佐倉城遺構、跡の巡見、説明をいただきました。

戦国時代までの千葉一族の分裂・権力争い、豊臣秀吉による小田原城後北条氏攻めによって滅亡へ、歴史ドラマの妄想を、、。

本佐倉城は、馬加系千葉氏の宗家相続を認めない上杉氏からの攻撃を防ぐためにも、外郭部や支城なども含めて強固な防衛力を備えた縄張りになっている。

また、土塁などの築き方等から、外郭の「荒上」地区や「向根古谷」等の構築は、戦国末期に築城されたものと推測されている。

1469年~1486年ごろ、将門山に千葉輔胤が築城したという。

享徳の乱において古河公方・足利成氏を支持しており、千葉宗家の拠点だった亥鼻城ではなく、古河にアクセスしやすいこの場所を選んだと推測される(印旛沼の南)。小田原征伐の1590年まで約100年に渡り、千葉氏の居城だった。

印旛浦に面する標高36mの台地上に築かれ、城の規模は東西約700m、南北約800m、面積約35万平方メートル。10つの曲輪を持つ大規模な城で、内郭群、外郭群、城下町を含む総構えの三重の同心円で構成されている。内郭は城主のための空間、外郭では家臣の屋敷などが置かれた空間である。

1.5km四方に城下町が点在。佐倉、酒々井、鹿島、浜宿の4箇所 城下には寺院が20、神社が17確認できる(祈祷寺として文殊寺、吉祥寺、東光寺、大仏頂寺、宝珠院)

江戸時代になると、佐倉藩として佐倉城へ城下町が移転したため、この地は土地開発で壊されることがなかったようだ。幸い後世の土地開発がなく、土塁や空堀などがしっかり残っており、国指定史跡なっている。とりあえずは遺跡保護の面では安心だ。

まず、本佐倉城を築いた千葉輔胤および千葉氏の略系図を確認。

千葉氏の始まり

桓武天皇から始まり、桓武平氏の祖である高望王を先祖に持つ。平将門の叔父である平良文から平常兼へとつながるが、この平常兼が、下総国千葉郷に拠点をおいたことから千葉介を称し、千葉氏の初代当主となる。3代目の千葉常胤(平安末期~鎌倉前期)のとき源頼朝に従い、千葉氏の地位を盤石なものとする。

千葉氏 宗家滅亡

1455年に享徳の乱が勃発すると、千葉氏・馬加(まくわり)家の馬加康胤は古河公方・足利成氏を支持し、千葉氏宗家である千葉胤直・胤宣父子を討ち、宗家を滅ぼす。(宗家の居城である千葉城を攻めたのは、馬加康胤に加担した原胤房)

千葉氏当主を名乗るものの、後に馬加康胤・胤持の父子は、室町将軍・足利義政が派遣した東常縁(千葉氏一族・胤頼を始祖とする)によって討たれる。

下総千葉氏の登場

宗家の滅亡によって、馬加康胤の子孫である下総千葉氏と、宗家・胤直の弟である胤賢の子孫である武蔵千葉氏 とに分かれる。

※本佐倉城を築いた千葉輔胤は、馬加康胤の子で下総千葉氏と分類される。(※孫という説もあり、また、岩橋氏を名乗っていた。千葉輔胤については諸説あり)。千葉輔胤は宗家のいなくなった千葉城を居城としていたが、東常縁に攻められ佐倉に逃れ、本佐倉城を築いたと伝わっている

本佐倉城は千葉氏の居城跡で、続日本100名城にも選ばれています。土塁や空堀など、良く残っている部分が多く、城好きにはたまらない場所です。京成大佐倉駅からも徒歩圏内なので、気軽に訪れることができます。

本佐倉城の魅力

土の城:石垣ではなく、土塁や空堀が中心の城跡です。

整備状況:よく整備されており、各所に説明板やパンフレットがあります。

案内所:案内所では、ボランティアガイドによる案内も受けられます。

見どころ:

空堀:巨大な空堀は圧巻です。

東山:東山の土塁からは、筑波山が見える絶景ポイントです。

馬出し:外郭の向根古谷には、馬出しが残っています。

歴史:千葉氏の戦国時代の居城跡で、縄張りは強固な防衛力を備えています。

交通:京成大佐倉駅から徒歩10分程度です。

訪問のポイント

案内所:

案内所では、パンフレットや冊子、出土物の展示があるので、最初に訪れるのがおすすめです。

整備ルート:

整備ルートに沿って散策すると、効率よく見学できます。

ボランティアガイド:

ボランティアガイドによる案内を受けると、より深く歴史を学ぶことができます。

周辺文化財:

本佐倉城跡周辺には、武家屋敷や旧堀田邸など、文化財もたくさんあります。

その他

スタンプ:京成大佐倉駅や本佐倉城跡案内所には、スタンプが設置されています。

御城印:佐倉城の御城印も購入できます。

まとめ

本佐倉城は、土の城の魅力を存分に味わえる場所です。歴史を感じながら、城内を散策するのはいかがでしょうか。

本佐倉城は、馬加系千葉氏の宗家相続を認めない上杉氏からの攻撃を防ぐためにも、外郭部や支城なども含めて強固な防衛力を備えた縄張りになっている。

また、土塁などの築き方等から、外郭の「荒上」地区や「向根古谷」等の構築は、戦国末期に築城されたものと推測されている。

ヨーロッパ史の捉え方、

統合の基層

ヨーロッパ史の思想的変遷の整理

増田四郎

ヨーロッパの思想や制度を熱心に受け入れることにより,驚異的ともいえる近代化を達成してきた日本.それでいて,ヨーロッパとは何かについて,真に学問的な深さで洞察し,議論した書物は意外に少ない.本書は,ヨーロッパの社会とその精神の成り立ちを明らかにし,その本質的性格に迫ろうとする「ヨーロッパ学入門」

アンリ・ピレンヌ

「地中海世界」の没落と「ヨーロッパ世界」の誕生、その背後で決定的役割を果たしたイスラムへの着眼ーー。

歴史家が晩年の20年に全情熱を傾けたテーマ。

全ヨーロッパ的視野で、中世の都市および商工業のあり方に重点をおく社会経済史を中心に研究。邦訳に『中世都市:社会経済史的試論』(講談社学術文庫)など。

ピレンヌの集大成にして、世界的に参照され続けている古典的名著、待望の文庫化!

序文

第1部 イスラム侵入以前の西ヨーロッパ

1.ゲルマン民族侵入後の西方世界における地中海文明の存続

2.ゲルマン民族侵入後の経済的社会的状況と地中海交通

3.ゲルマン民族侵入後の精神生活

結論

第2部 イスラムとカロリング王朝

1.地中海におけるイスラムの伸展

2.カロリング家のクーデターとローマ教皇の同家への接近

3.中世の閉幕

結論

フェルナン・ブローデル

例えば

1789年 フランス革命

1937年 日中戦争

など。

でも本当の歴史はいろんな要素が複雑に絡み合って、その結果として事件などが起こる。

そこでブローデルは、本当の歴史は事件や戦争に焦点を当てても理解できないと思い、その背景にある経済や文化などに焦点を当てた。

この視点の変化により「なぜ」歴史はそう動いたのか、という流れが理解されるようになった。

この「なぜ」というのを理解するためには心理学、経済学、社会学、地政学、政治学など色々な学問に精通しておく必要がある。

一つの見方ではなく、色々な学問を使った総合的で多角的な歴史アプローチを発明したのがブローデルである。

これにより、初めて歴史が時間的にも空間的(グローバル的)にも繋がるように認識されだした。

それ一個だけで生じている歴史的事件などは一個もなく、全ての出来事が時間的にも空間的にも関係しあっているのだ。

つまり、ヨーロッパで起きたルネサンスが資本主義になり、日本の明治維新に繋がっており、第二次世界大戦にも繋がっているのだ。

二十世紀を代表する歴史学の大家が、代表作『物質文明・経済・資本主義』における歴史観を簡潔・明瞭に語り、歴史としての資本主義を独創的に意味付ける、アナール派歴史学の比類なき入門書。時間軸を輪切りにし、人間の歩みを生き生きと描き出す、ブローデル歴史学の神髄。

第1章 物質生活と経済生活の再考(歴史の深層;物質生活;経済生活―市と大市と取引所;市、大市、取引所の歴史―ヨーロッパ世界と非ヨーロッパ世界)

第2章 市場経済と資本主義(市場経済;資本主義という用語;資本主義の発展;資本主義の発展の社会的条件―国家、宗教、階層)

第3章 世界時間(世界=経済;世界=経済の歴史―都市国家;世界=経済の歴史―国民市場;産業革命)

イマニュエル・ウォーラーステイン

イマニュエル・ウォーラーステインの世界システム論は、世界を中核・半周辺・周辺の3層構造で捉え、世界経済を一つのシステムとして分析する理論です。16世紀以降の世界資本主義体制の生成と発展を分析し、国家間関係や経済的な支配・従属関係などの構造と変動を明らかにしようとします。

詳細:

- 3層構造:

世界を中核、半周辺、周辺の3層に分け、それぞれの役割と相互関係を分析します。 - 中核:資本主義の中心地で、技術や経済的優位性を持つ国々が属します。

- 半周辺:中核と周辺の間にある国々で、中核からの資本投入を受けつつ、自らも資本を蓄積していく過程にあります。

- 周辺:中核からの搾取を受け、資源や労働力を提供する国々が属します。

- 世界資本主義体制:

世界全体を資本主義体制という一つのシステムとして捉え、その歴史的過程を分析します。 - 長期持続:

世界システムを単なる国家の集まりではなく、長期的な歴史的プロセスとして捉える視点を取り入れます。 - 批判:

ウォーラーステインは、伝統的な社会科学の分断や冷戦的な二分法を批判し、世界を一つのシステムとして捉えることを主張しました。 - 影響:

世界システム論は、国際関係論、経済学、歴史学など、様々な分野に影響を与えてきました。

近代世界システムの3要素は?

ウォーラーステインの基幹となる枠組みもまたブローデルに触発されたものでした。 「世界システム」の三層構造がそれです。 ウォーラーステインはこのシステムの包括する地域を、

1)中核=自由な賃金労働、

2)半辺境=分益小作制、

3)辺境=強制労働と、労働の管理様式によって分類するのです。

ヨーロッパ史 拡大と統合の力学 大月康弘 著 (岩波新書 新赤版 2003)

『ヨーロッパ史 拡大と統合の力学』の「おわりに - 統合基層」では、ヨーロッパの歴史における統合の過程とその基盤について説明されています。以下にポイントをまとめます。

1. 統合の重要性: ヨーロッパは歴史的に多様な文化や国家が共存してきましたが、統合は平和と安定をもたらすために不可欠です。

2. 多様性と共通性: 各国の文化や歴史の違いを尊重しつつ、共通の価値観や目標を見出すことが統合の基盤となります。

3. 経済的統合: 経済的な結びつきが強まることで、国家間の対立を減少させ、相互依存を促進します。

4. 政治的統合: EUのような地域統合の枠組みが、政治的な協力を促し、共同の課題に対処するための基盤を提供しています。

5. 未来への展望: 統合のプロセスは今も進行中であり、さらなる協力や連携が求められています。歴史を踏まえた上での柔軟な対応が重要です。

このように、「おわりに」では、ヨーロッパの統合がどのように進められてきたか、またその基盤となる要素について考察されています.

『ヨーロッパ史 拡大と統合の力学』の第5章「歴史から現代を見る」について、各項目を簡単にまとめます。

一、国家と社会をどう捉えるか

このセクションでは、国家と社会の関係性について考察されています。国家は単なる政治的な枠組みではなく、社会の構成要素や文化、経済との相互作用によって形成されると論じられています。国家の概念は歴史的に変遷し、その背景には社会の変化や市民意識の高まりがあります。

二、<自由な個人>はどこからきたのか

「近代化」論と都市に焦点を当て、自由な個人の概念がどのように形成されたかを探ります。近代化の過程で、都市は経済的、社会的な活動の中心となり、市民の自由や権利の意識が高まりました。この背景には、商業の発展や市民社会の形成が影響しており、個人の自由が重視されるようになりました。

三、西ヨーロッパ近代社会の淵源

中世都市と「海」をテーマに、西ヨーロッパの近代社会がどのように成立したかを考察します。中世の都市は貿易や商業の拠点として発展し、海洋貿易の拡大が経済的な基盤を形成しました。このような都市の発展が、近代社会の基礎を築く要因となり、社会構造や人々の生活様式に大きな影響を与えました。

以上のように、第5章では国家と社会、個人の自由、近代社会の形成に関する重要なテーマが取り上げられています。

「習志野 その今と昔」(平成16年改訂の横書き版)の改定が予定されているようです。エピソードとしては、昭和の後半から平成時代の情報が加わるのではないでしょうか。(ならしの朝日記事より)

7月には、習志野市史編纂作業を通して見えてきたことについての「講演」が開催予定されています。(市広報4月15日号 「公民館学級講座」参照)当冊子の編集経緯を調べてみると、当初、「ならしの風土記」(市広報)→「わたしたちの郷土 習志野」版(社会科教科書副読本)が→平成2年に市史編纂作業の進展に伴い改訂され、「習志野 その今と昔」(縦書き)が刊行され、

さらに、平成16年には「習志野市史 民俗」編の刊行により、横書きに改訂されています。

今回は、史実解説の史料のチェックや、市制施行後の昭和時代の後半から平成時代のエピソード情報、行政のまちづくり路線を展望し、文教住宅都市を標榜した昭和時代が総括、評価等が加味された「令和版」として改訂されるのでしょうね。!

習志野 その今と昔 習志野市教育委員会発行

『新版 習志野−その今と昔』は、習志野市の歴史を、わかりやすい文章と写真・図表を用いてまとめた読み物です。

市立図書館全館でご覧いただけます。

また、習志野市庁舎2階の社会教育課窓口で販売しています(1部1,000円)(市HPより)

(経過)

習志野教育百年史 編集 将司 正之輔(元教育長) 習志野市教育研究所発行

習志野市史編纂の前に習志野市教育研究所(当時所長三上文一)において4か年計画にて習志野教育百年史の編集企画が計画されておりました。

第1年次昭和47年度)明治時代の教育、

第2年次(48年度)大正時代の教育、

第3年次(昭和49年度)昭和時代の教育、第4年次、採集資料、原稿の整理、編集、刊行、でした。

文教住宅都市建設へのまちづくりの基盤をなす教育の3方針、「家庭教育、学校教育、社会教育樹立」の礎が語られています。

(まとめ・メモ)

習志野市の市史編纂は、長い時間をかけて発展してきた重要な事業です。

1. 市史編纂の始まり

習志野市の歴史を記録し、市民に伝える取り組みは、昭和50年代から本格的に始まりました。

市民の多くが戦後の転入者であることを踏まえ、地域の過去を知る機会を提供することが求められていました。

昭和51年には市史編纂のための資料収集が開始され、昭和55年には教育委員会内に市史編さん係が設置されました。

2. 「わたしたちの郷土 習志野」(昭和54年)の刊行

1979年(昭和54年)、市民に郷土の歴史を理解してもらうために『わたしたちの郷土

習志野』が発刊されました。

この冊子は、戦後の都市発展や住民構造の変化を背景に、習志野市の歴史をわかりやすくまとめたもので、市民の郷土理解を深めることを目的としていました。

3. 「習志野市史」編纂事業(平成2年~平成7年)

昭和57年度から市史編さん委員会と編集委員会が組織され、市内外の史料収集が積極的に行われました。

平成2年(1990年)から平成7年(1995年)にかけて、市の歴史をより体系的に記録するための「習志野市史」編纂事業が推進されました。

この期間中に、歴史資料の収集・整理・調査が行われ、古文書講座や市史研究会の活動を通じて市民との交流が深められました。

4. 「習志野 その今と昔」(平成2年版)への継承

平成2年には、『わたしたちの郷土 習志野』の内容を発展させた『習志野 その今と昔』が刊行されました。

この書籍は、市民が郷土の歴史に親しみを持てるように、より詳細な歴史資料とともにまとめられています。戦後の急速な都市化の背景や、地域の成り立ちを多角的に描き、市民の歴史的理解をさらに深めることを目的としています。

5. 「習志野市史」の刊行とその後

平成7年には『習志野市史 通史編』が刊行され、市の歴史を年代順に詳しく記述しました。

これにより、市史編纂事業は一応の完結を迎えましたが、その後も市民の関心を高めるために『習志野

その今と昔』の改訂版が発行されるなど、継続的な取り組みが続いています。

このように、習志野市の市史編纂は昭和から平成にかけて段階的に進められ、地域の歴史を広く市民に伝えるための重要な取り組みとして発展してきました。

市民の協力と関心を集めながら、郷土史研究の機運を高めてきたのです。

習志野市史 通史編 目次

習志野史.pdfGAFAMからMATANAへの業務領域の移行と、 その課題と戦略

GAFAM(Google、Amazon、Facebook(現Meta)、Apple、Microsoft)からMATANA(Microsoft、Amazon、Tesla、Alphabet、NVIDIA、Apple)への移行は、テクノロジー業界の変化を反映しています。以下に、主要業務の領域、課題、戦略を簡単にまとめます。

主要業務の領域

MATANAの企業は、以下の分野で事業を展開しています:

• クラウドコンピューティング(Microsoft、Amazon)

• 人工知能(AI)(Alphabet、NVIDIA)

• 電気自動車・自動運転(Tesla)

• 半導体・ハードウェア(NVIDIA、Apple)

• 電子商取引・デジタルサービス(Amazon、Apple)

課題

• 市場競争の激化:新興企業の台頭により、MATANA企業は競争力を維持する必要がある。

• 規制強化:各国の政府がビッグテック企業への規制を強化しており、事業運営に影響を与える可能性がある。

• 技術革新のスピード:AIや自動運転などの分野で急速な技術進化が求められる。

戦略

• AIとクラウドの強化:MicrosoftやAlphabetはAI技術をクラウドサービスに統合し、競争力を高めている。

• 持続可能なエネルギー:Teslaは電気自動車と再生可能エネルギーの開発を進め、環境対応を強化。

• 半導体技術の進化:NVIDIAはAI向けの高性能半導体を開発し、データセンター市場での影響力を拡大。

MATANAの企業は、これらの戦略を通じて、次世代のテクノロジー市場を牽引しようとしています。今後の動向が注目されます。

最近のコメント